产品广告动画中的细节把控 返回列表

引言

当我们在电视上看到咖啡机细腻萃取咖啡的丝滑画面,在手机端刷到口红膏体旋转时的精致光泽,在户外屏被汽车车身流线型光影吸引时,这些让人瞬间记住产品的广告片段,背后藏着 3D 动画团队对 “产品卖点可视化” 的极致细节打磨。

产品广告 3D 动画不同于影视动画,它的核心目标是在短短几十秒内,精准传递产品功能、质感与优势,每一帧画面都需为 “打动消费者、促进购买” 服务。

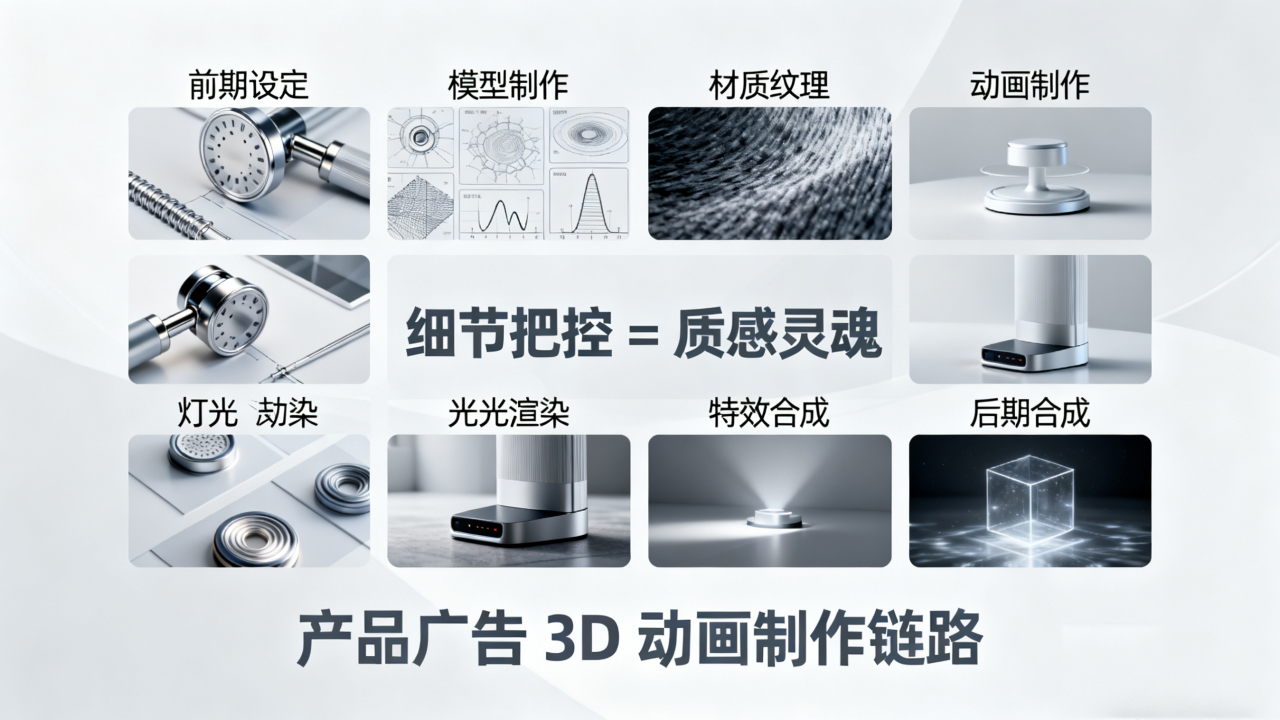

上图为广告动画示例

从家电产品的功能演示到美妆产品的质感呈现,从数码产品的科技感塑造到汽车产品的性能展示,细节把控的优劣直接决定广告能否让消费者 “一眼心动、产生信任”。

本文将沿着产品广告 3D 动画的制作链路,结合不同品类产品案例,拆解各环节中决定广告效果的细节要点,揭开产品广告帧画面背后的匠心逻辑。

一、前期设定:为 “卖点传递” 锚定方向的细节规划

产品广告 3D 动画的前期设定,核心是 “围绕产品卖点构建视觉逻辑”,每一个细节设计都需精准指向 “让消费者看懂优势、记住特点”。不同于影视动画的世界观构建,产品广告的前期设定更注重 “功能性与审美性的平衡”,避免过度艺术化表达掩盖产品本身的核心信息。

1.1 产品核心卖点拆解:将 “功能” 转化为 “可视细节”

前期设定的第一步,是将产品的文字卖点(如 “高效清洁”“持久续航”“丝滑质地”)转化为可被 3D 动画呈现的视觉细节。这一过程需要深入拆解产品功能原理,找到最能体现卖点的 “关键动作” 或 “核心部件”,并围绕其设计视觉重点。

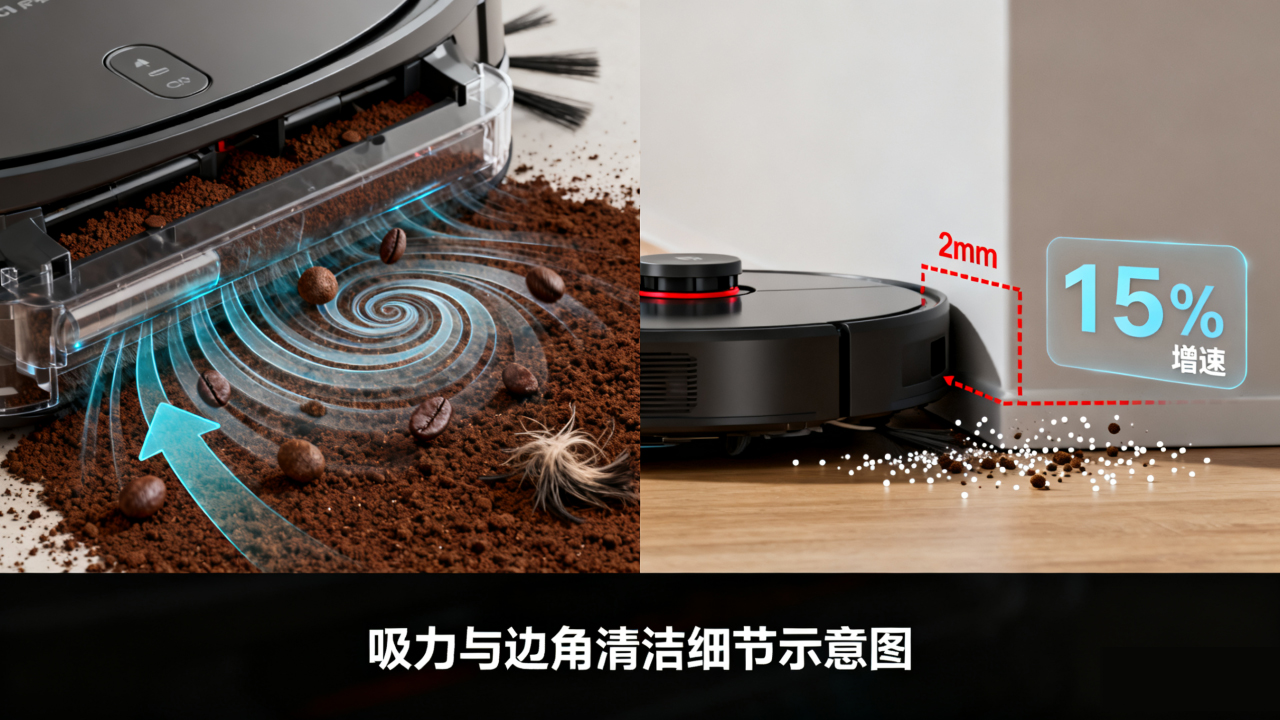

以家电类产品(扫地机器人) 为例,某品牌扫地机器人的核心卖点是 “5000Pa 大吸力 + 边角无死角清洁”。在前期设定阶段,团队需先明确两个关键视觉细节:一是 “吸力可视化”,二是 “边角清洁路径”。

对于 “吸力可视化”,不能简单用 “吸力强” 的文字标注,而是设计了 “微型灰尘颗粒运动轨迹”—— 在动画画面中,地面散落的咖啡粉、毛发等颗粒,会以 “快速被吸入吸口、形成螺旋状气流” 的细节呈现,且颗粒大小与数量会根据真实吸力数据调整,避免因颗粒过大或数量过少显得不真实。

上图为扫地机器人

对于 “边角清洁路径”,则需精准模拟机器人的导航算法,在设定中明确 “当机器人靠近墙角时,边刷会自动增速 15%,机身与墙面的距离保持在 2mm 以内”,并通过 “边刷旋转时带起的细微灰尘被瞬间吸入” 的细节,直观展现 “无死角” 优势。

为确保这些细节符合产品真实性能,团队会与产品研发部门对接,获取吸力测试数据、导航路径参数等,避免出现 “动画效果与实际产品不符” 的信任危机。

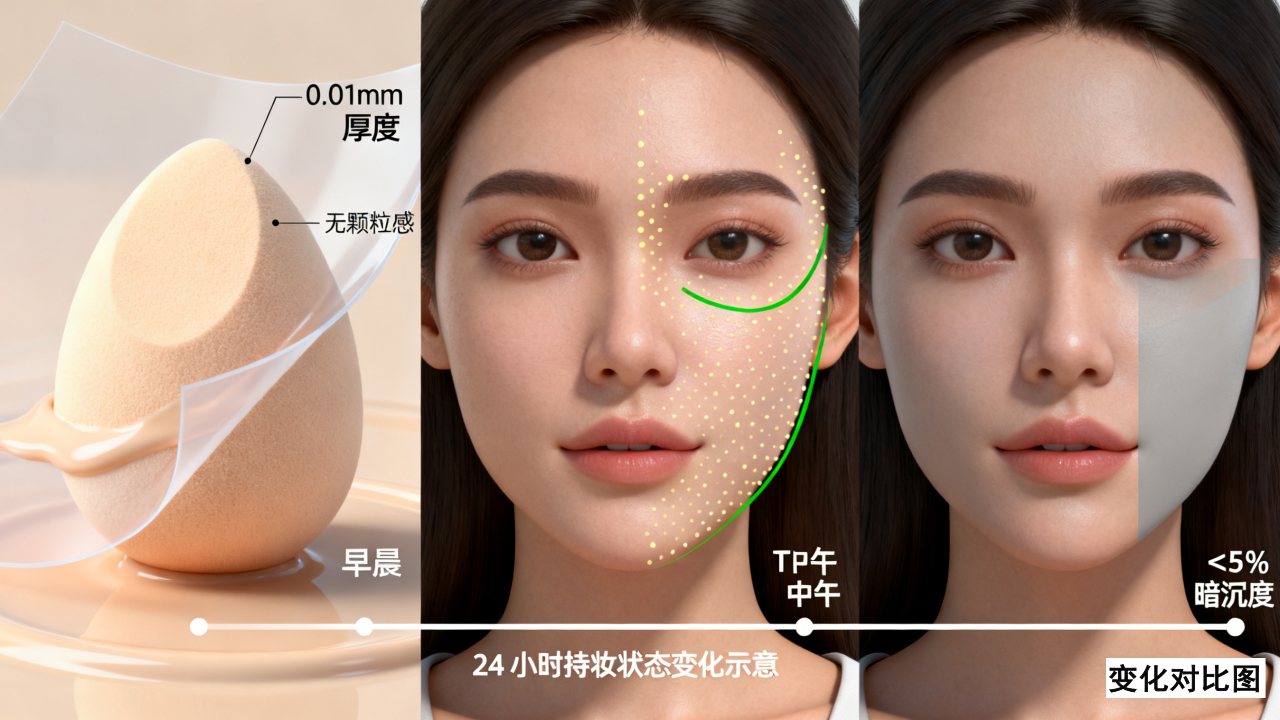

再以美妆类产品(粉底液) 为例,某品牌粉底液的核心卖点是 “轻薄服帖 + 24 小时持妆”。前期设定中,团队将卖点拆解为两个视觉细节:“涂抹时的延展性” 与 “持妆过程中的状态变化”。

“延展性” 细节设计为 “粉底液被美妆蛋推开时,形成均匀且透明的薄膜,薄膜厚度控制在 0.01mm(符合真实产品质地数据),且推开过程中无颗粒感、无卡粉痕迹”;“持妆细节” 则设计了 “时间流逝动画”—— 从早晨上妆后的 “水润光泽”,到中午 “轻微出油但不脱妆”(仅 T 区出现极细油光颗粒,粉底与皮肤仍紧密贴合),再到晚上 “整体妆面完整,仅局部轻微暗沉(暗沉程度不超过 5%,符合真实持妆测试数据)”。

上图为美妆产品

这些细节设定并非主观臆断,而是团队通过实测不同时间段的妆面状态,用相机记录后转化为 3D 动画的视觉参数,确保每一个持妆细节都 “经得起消费者实际体验的验证”。

1.2 场景与氛围设定:让 “场景细节” 衬托产品优势

产品广告的场景设定,核心是 “让消费者代入使用场景,感知产品价值”。场景中的每一个细节(如光线、环境物品、人物动作)都需为 “突出产品” 服务,避免场景过于复杂分散注意力。

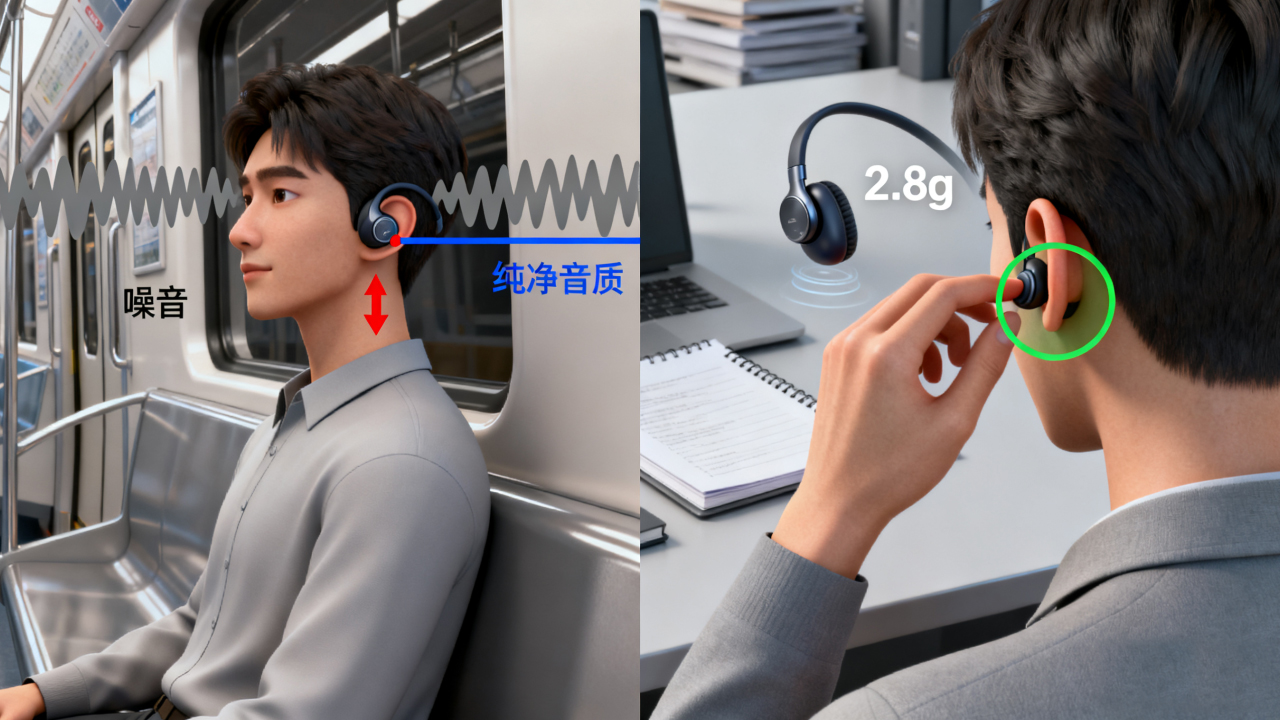

以数码类产品(无线耳机) 为例,某品牌无线耳机的核心卖点是 “主动降噪 + 久戴不痛”。场景设定选择了 “通勤地铁” 与 “办公室” 两个高频使用场景。在 “地铁场景” 中,细节设计围绕 “降噪效果可视化”:地铁内的背景噪音(如铁轨摩擦声、人群交谈声)用 “模糊的灰色声波” 呈现。

当人物戴上耳机后,声波瞬间变为 “清晰的蓝色直线(代表降噪后的纯净音质)”,且耳机与耳廓的贴合处设计了 “柔软硅胶耳塞轻微形变” 的细节,暗示 “佩戴舒适”;在 “办公室场景” 中,场景细节则聚焦 “久戴不痛”—— 人物从上午 9 点佩戴耳机工作,到下午 6 点取下时,耳廓处无明显压痕,且耳机重量(标注 2.8g)通过 “佩戴时耳机自然悬挂在耳廓,无下坠感” 的细节间接体现。

上图为无线耳机

场景中的其他物品(如办公桌上的笔记本电脑、文件)均采用 “低饱和度配色”,避免色彩过于鲜艳抢过耳机的视觉焦点,确保消费者的注意力始终集中在产品本身。

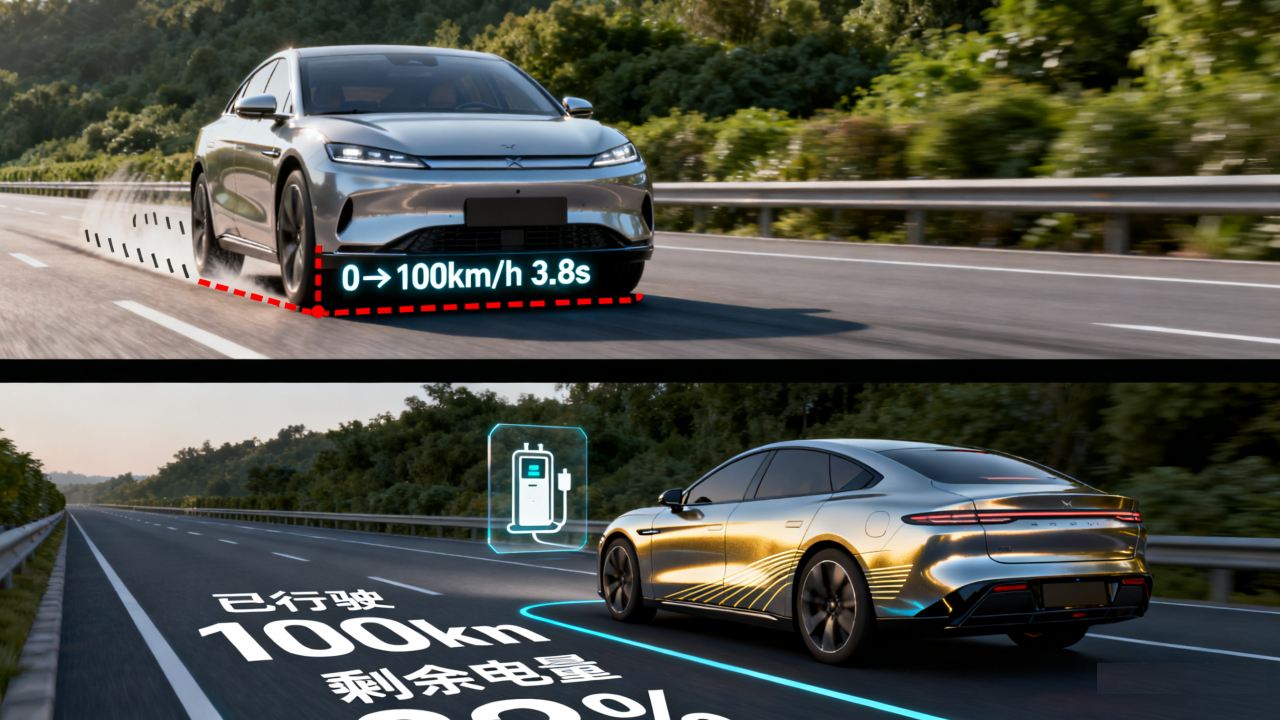

再以汽车类产品(新能源汽车) 为例,某品牌新能源汽车的核心卖点是 “百公里加速 3.8 秒 + 续航 600 公里”。场景设定选择了 “城市道路” 与 “高速公路” 结合的路线。

“加速细节” 设计为 “车身姿态变化”—— 当汽车加速时,车头轻微下压(符合真实空气动力学数据),轮胎与地面的接触处出现 “短暂的轻微摩擦痕迹”,且仪表盘上的速度数字以 “流畅递增” 的动画呈现(从 0 到 100km/h 的时间严格控制在 3.8 秒,数字跳动频率与真实加速节奏一致)。

“续航细节” 则通过 “路线里程与电量消耗的同步变化” 呈现 —— 画面中同时显示 “当前行驶里程” 与 “剩余电量”,每行驶 100 公里,电量消耗比例严格按照 “1/6” 的节奏变化,且在续航剩余 100 公里时,画面会出现 “充电桩标识的轻微提示”,既体现续航优势,又缓解消费者的 “里程焦虑”。

上图为汽车

场景中的光线细节也经过精心设计,如在高速公路行驶时,阳光从侧面照射车身,车身的金属漆面反射出 “均匀且有层次的光泽”,既展现汽车外观质感,又不影响续航与加速细节的呈现。

二、模型制作:让 “产品细节” 与 “真实一致”的精度把控

产品广告 3D 动画的模型制作,核心要求是 “1:1 还原产品真实形态”,任何细微的尺寸偏差、部件缺失,都可能让消费者产生 “动画与实物不符” 的质疑。不同于影视动画模型的艺术化夸张,产品广告模型需兼顾 “精度与效率”—— 既要还原产品的每一个螺丝、每一处接口,又要避免因模型过于复杂导致渲染卡顿,影响广告播放流畅度。

2.1 产品外观模型:从 “整体轮廓” 到 “微小部件” 的精准还原

产品外观模型的细节把控,需要以产品实物或 CAD 设计图纸为依据,确保每一个尺寸、每一处纹理都与真实产品一致。尤其是消费者能直观观察到的部位(如产品表面的 logo、按钮、接口),更需达到 “放大后无偏差” 的精度。

以手机产品为例,某品牌手机的外观模型制作,团队首先获取了产品的 CAD 图纸,图纸精度达到 0.01mm。模型制作时,先确定手机的整体尺寸(长 159.9mm、宽 73.7mm、厚 7.9mm),确保与实物完全一致。

接着处理细节部位:手机边框的弧度(半径 2.5mm)需通过细分曲面技术精准呈现,避免出现 “动画中边框过圆或过方” 的问题;背部摄像头模组的凸起高度(1.8mm)与镜头数量、排列方式需严格按照实物还原,镜头玻璃的透明度与反光率需根据真实材质(蓝宝石玻璃)调整,确保在光线照射下呈现 “温润且清晰的反光。

上图为手机

机身背面的 logo,不仅要还原字体样式与大小,还要注意 “logo 与机身的贴合深度(0.1mm)”,避免出现 “浮在表面” 的虚假感。为验证模型精度,团队会将制作完成的 3D 模型与实物进行 “多角度对比”,用测量工具检测关键部位尺寸,确保误差不超过 0.02mm。

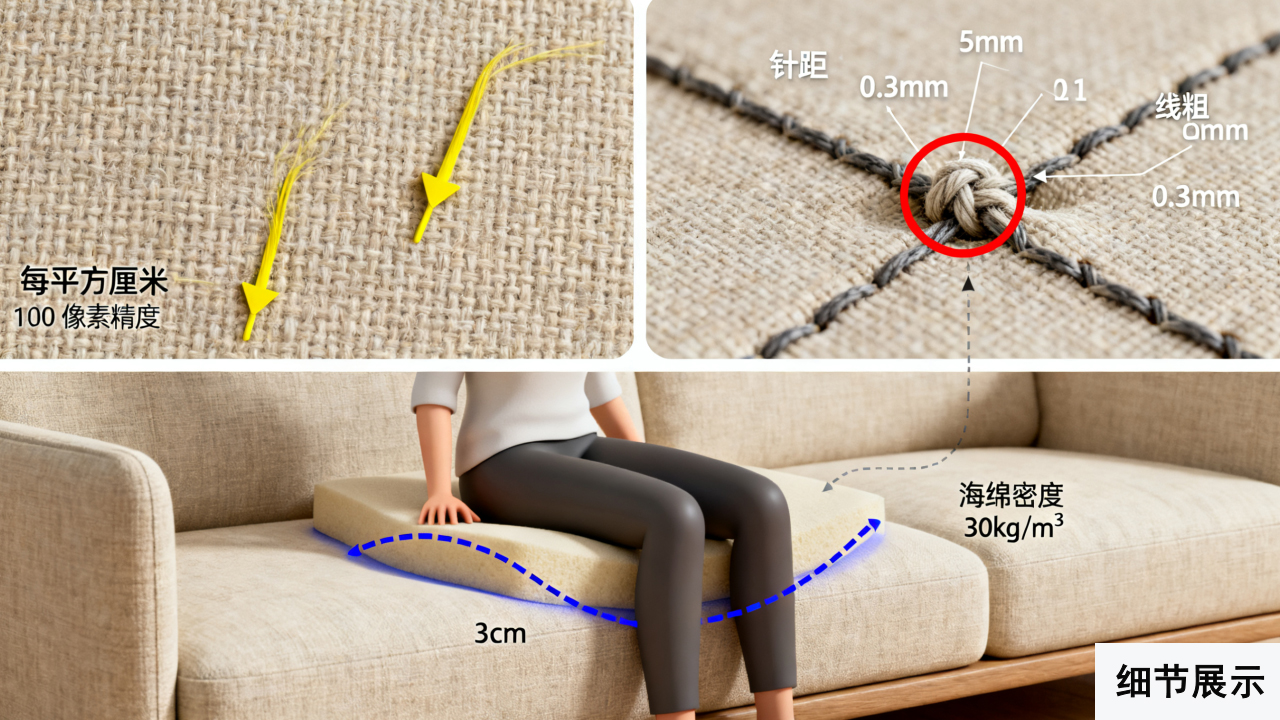

再以家居类产品(沙发) 为例,某品牌布艺沙发的外观模型制作,核心是 “还原布料质感与结构细节”。

团队首先获取沙发的实物面料样本,通过 3D 扫描设备采集布料的纹理(如棉麻的纤维走向、编织密度),确保模型表面的纹理精度达到 “每平方厘米 100 个像素”,且纹理排列方向与实物一致;沙发的缝线细节是重点 —— 每一针的间距(5mm)、线的粗细(0.3mm)、打结处的微小凸起,都需精准模拟。

上图为沙发

尤其是沙发扶手与坐垫的拼接处,缝线的 “转角弧度” 需与实物完全一致,避免出现 “缝线笔直生硬” 的不真实感;沙发的靠背弧度与坐垫的弹性形变也需还原,模型制作时会根据沙发的海绵密度数据。

设置 “当人坐下时,坐垫下沉深度为 3cm,且下沉区域呈现均匀的弧形”,确保模型既符合外观真实,又为后续动画中的 “使用场景” 做好铺垫。

2.2 产品内部结构模型:为 “功能演示” 服务的细节呈现

对于需要展示内部结构或工作原理的产品(如家电、数码、汽车),内部结构模型的细节把控尤为重要。这类模型不需要还原所有内部部件(如不影响功能演示的螺丝、导线),但需精准呈现与 “核心卖点相关” 的关键结构,让消费者能看懂 “产品如何实现功能”。

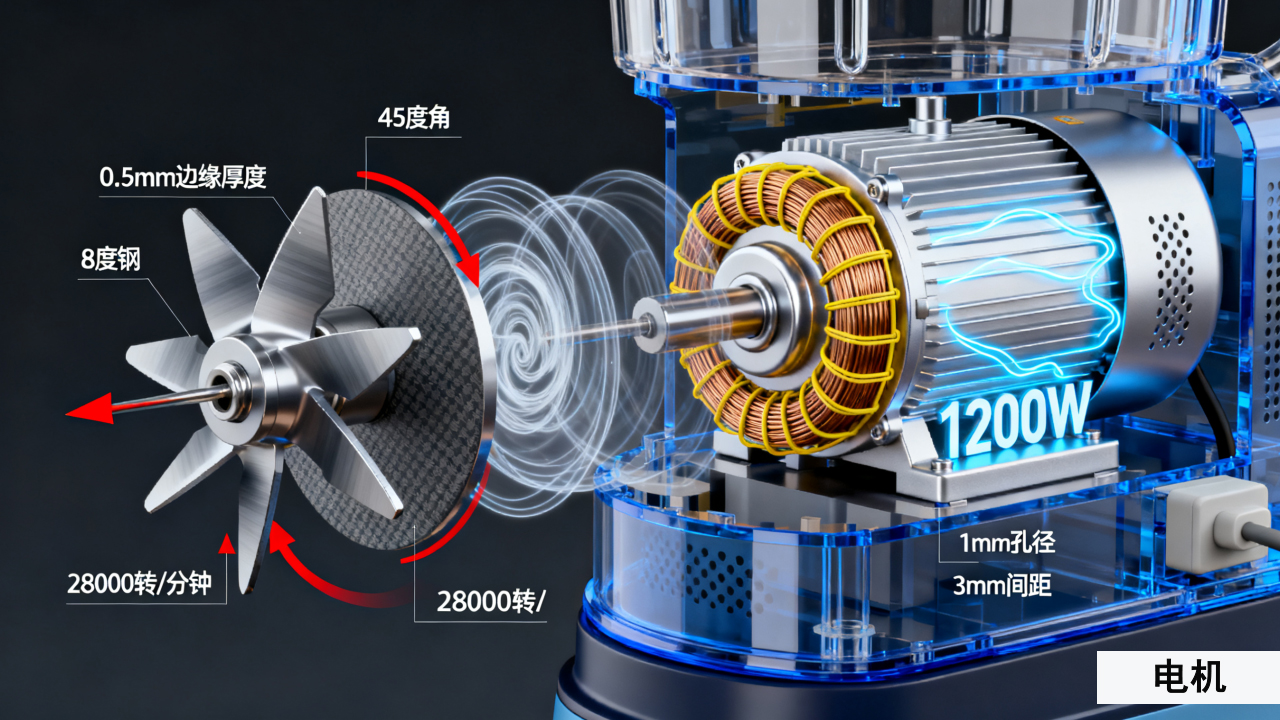

以家电类产品(破壁机) 为例,某品牌破壁机的核心卖点是 “8 叶精钢刀组 + 1200W 高频电机”。内部结构模型制作时,团队会重点还原两个关键部件:刀组与电机。刀组模型需还原 “8 片刀片的形状(每片刀片的角度为 45 度,边缘厚度 0.5mm)、材质纹理(精钢的金属光泽与细微划痕)”。

且刀片的旋转方向与转速(28000 转 / 分钟)需符合真实产品数据,在动画中能通过 “刀片旋转时带起的食材漩涡” 展现切割效率;电机模型则需呈现 “电机转子的结构(线圈缠绕方式、铁芯形状)”。

上图为破壁机内部结构

并通过 “电流流动的蓝色光效” 暗示 “1200W 的大功率”,同时电机外壳的散热孔细节(孔径 1mm,间距 3mm)也需还原,既体现产品设计的严谨性,又间接传递 “散热好、耐用” 的优势。

对于与卖点无关的内部部件(如电源线接口、控制电路板的局部细节),则会进行简化处理,避免模型过于复杂影响渲染效率。

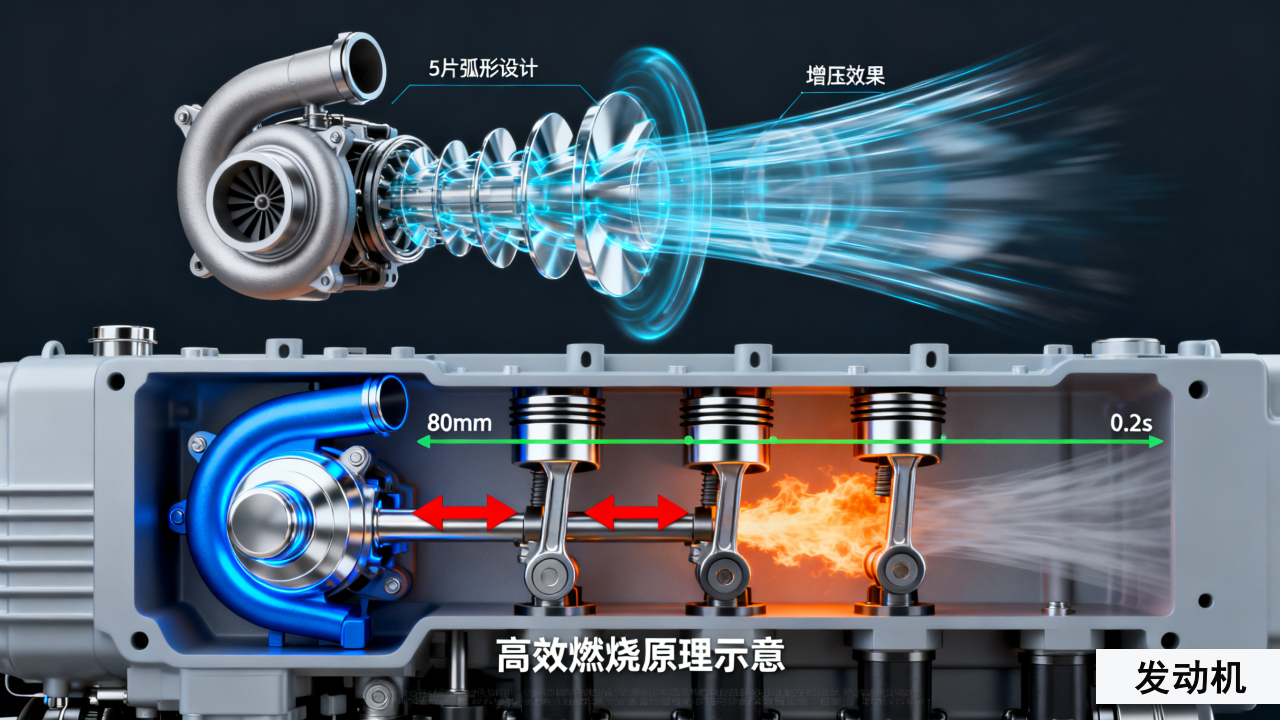

再以汽车类产品(发动机) 为例,某品牌汽车的核心卖点是 “涡轮增压发动机 + 燃油经济性”。

内部结构模型制作时,团队会聚焦 “涡轮增压器与气缸的工作过程”:涡轮增压器的叶片形状(弧度、数量)需根据真实发动机图纸还原,叶片旋转时的 “进气气流” 用 “透明蓝色流线” 呈现,直观展示 “增压效果”。

上图为发动机内部结构

气缸的往复运动细节(活塞行程、气门开合时间)需严格按照发动机工作原理设计,且在动画中通过 “燃油燃烧时的橙色火焰、排气时的淡灰色气流”,让消费者看懂 “发动机如何实现高效燃烧、降低油耗”。

内部结构模型的色彩设计也需兼顾 “清晰度与美观度”,关键部件(如涡轮增压器、气缸)采用高饱和度颜色(蓝色、银色),非关键部件采用低饱和度灰色,确保消费者能快速聚焦核心结构。

三、材质与纹理:让 “产品质感” 可被 “视觉触摸”的细节魔法

产品广告 3D 动画的材质与纹理,核心是 “让消费者通过屏幕感受到产品的真实质感”—— 如金属的冰凉坚硬、布料的柔软透气、玻璃的通透光滑。不同于影视动画的材质艺术化处理,产品广告的材质与纹理需 “高度贴近实物”,避免因材质偏差导致消费者 “实际触摸时产生心理落差”。

3.1 材质参数:根据 “产品真实材质” 调整物理属性

材质参数的调整,需以产品实物的材质测试数据为依据,精准模拟其反射率、折射率、粗糙度等物理属性,确保在不同光线环境下,材质呈现的视觉效果与实物一致。

以金属材质(不锈钢保温杯) 为例,某品牌不锈钢保温杯的材质为 “304 不锈钢 + 食品级内胆”。在调整材质参数时,团队首先获取 304 不锈钢的真实物理数据:反射率设置为 0.7(模拟金属的镜面反射效果,但避免过度反光导致刺眼)。

粗糙度根据杯身表面处理工艺调整 —— 杯身外层为 “拉丝工艺”,粗糙度设置为 0.3,呈现 “均匀的丝状纹理反光”;杯盖顶部为 “抛光工艺”,粗糙度设置为 0.1,呈现 “清晰的镜面反射,能映出周围环境的细微影像”。

上图为保温杯

内胆材质为食品级 304 不锈钢,需模拟 “无异味、易清洁” 的特性,因此折射率设置为 1.5,确保内胆通透且无杂质感,同时在动画中通过 “倒入热水后,内胆壁无雾气凝结(暗示内壁光滑易清洁)” 的细节,强化材质优势。

为验证参数准确性,团队会将 3D 模型渲染图与实物在相同光线环境下的照片对比,调整反射率、粗糙度等参数,直至视觉效果一致。

再以塑料材质(儿童玩具) 为例,某品牌儿童玩具的材质为 “食品级 ABS 塑料(安全无毒、耐摔)”。

材质参数调整时,需突出 “安全与耐用” 的特性:反射率设置为 0.4(避免塑料过于光亮显得廉价),粗糙度设置为 0.2(模拟轻微的磨砂质感,既防滑又显细腻)。

为体现 “无毒安全”,材质颜色采用 “柔和的马卡龙色”,且在光线照射下无 “荧光感”(通过调整荧光参数为 0 实现)。

上图为玩具

为展现 “耐摔”,材质的 “韧性参数” 需特殊设置 —— 在动画中,玩具从 1.5 米高度掉落时,与地面接触的部位会出现 “轻微形变(形变幅度不超过 5%)”,随后快速恢复原状,且表面无划痕或破损。

通过这一细节间接传递 “耐摔” 优势。这些参数调整均基于对 ABS 塑料的材质测试,确保动画中的材质表现与实物的物理特性一致。

3.2 纹理贴图:还原 “产品表面细节” 的真实痕迹

纹理贴图是让材质 “更具真实感” 的关键,它能还原产品表面的细微痕迹(如拉丝纹理、印刷图案、使用痕迹),避免材质显得 “光滑空洞”。产品广告的纹理贴图需 “精准匹配产品实物”,尤其是品牌 logo、产品参数等关键信息,不能出现模糊、错位或尺寸偏差。

以美妆类产品(口红) 为例,某品牌口红的纹理贴图需还原三个关键细节:膏体纹理、管身印刷、外壳质感。膏体部分采用 “滋润型质地”,纹理贴图通过 “细微的珠光颗粒分布(每平方毫米 5 个颗粒,颗粒大小 0.01mm)” 模拟 “丝滑带闪” 的质感。

且颗粒分布从膏体顶部到底部逐渐变密,符合真实口红的制作工艺;管身印刷部分需还原品牌 logo 与色号信息,logo 的字体样式、颜色(Pantone 色号需与品牌官方一致)、位置(距离管身顶部 10mm)均需精准匹配,且印刷边缘无锯齿或模糊,确保消费者能清晰识别品牌;外壳为 “金属磨砂材质”,纹理贴图通过 “均匀的细小磨砂颗粒(颗粒直径 0.05mm)” 模拟触感,且在外壳边缘处添加 “轻微的金属倒角纹理(倒角宽度 1mm)”,避免边缘显得尖锐生硬。为确保纹理贴图精准,团队会将实物口红进行高清扫描,获取 1:1 的表面纹理数据,再通过软件处理为贴图,确保每一个细节都与实物一致。

再以数码类产品(笔记本电脑) 为例,某品牌笔记本电脑的纹理贴图重点是 “机身表面纹理与键盘细节”。机身 A 面采用 “碳纤维纹理”,贴图需还原碳纤维的 “编织纹路(每厘米 5 个编织单元,单元形状为菱形)”,且纹路方向与实物一致,在光线照射下呈现 “深浅交替的光泽”,体现 “轻薄耐用” 的材质优势;键盘部分的纹理贴图需还原 “键帽的弧度(顶部弧度半径 1mm)、字符印刷(字体大小、颜色、位置)”,且键帽表面添加 “细微的防滑纹理(点状纹理,直径 0.1mm,间距 0.2mm)”,模拟真实键盘的触感;触摸板的纹理贴图则需呈现 “光滑且带轻微磨砂的质感”,避免显得过于油腻或粗糙。这些纹理贴图均通过 “实物扫描 + 手动调整” 的方式制作,确保与笔记本电脑的真实表面细节完全一致。

四、动画制作:让 “产品功能” 动态呈现的细节律动

产品广告 3D 动画的动画制作,核心是 “让产品的功能与优势通过动态细节‘活’起来”。不同于影视动画对角色情感的细腻刻画,产品广告的动画更注重 “功能动作的精准性”—— 如产品的开合、旋转、运行等动作,需与真实产品的运动逻辑一致,同时通过 “慢动作”“特写镜头” 等手法,放大能体现卖点的关键动作细节。

4.1 产品核心动作设计:让 “功能优势” 可视化

产品核心动作是广告的 “视觉焦点”,需围绕核心卖点设计,确保消费者能通过动作直观感知产品优势。动作设计需兼顾 “真实性” 与 “表现力”,避免因过度夸张导致与真实产品动作偏差过大。

以家电类产品(折叠洗衣机) 为例,某品牌折叠洗衣机的核心卖点是 “3 秒快速折叠 + 节省空间”。核心动作设计需突出 “折叠速度” 与 “空间变化”:首先确定折叠的 “关键步骤”—— 桶身从圆形展开状态,通过 “两侧向内对折、底部向上收缩” 的动作完成折叠,整个过程严格控制在 3 秒内,且每 0.5 秒设置一个关键帧,确保动作流畅无卡顿。

其次设计 “空间对比细节”—— 折叠前洗衣机高度为 60cm,折叠后高度仅为 20cm,动画中通过 “高度标尺同步变化”“折叠后放入抽屉的场景”,直观展现 “节省空间” 优势;同时添加 “材质形变细节”—— 桶身采用柔性材质,折叠时边缘会出现 “自然的褶皱(褶皱数量与真实材质测试一致)”,避免动作显得僵硬。为确保动作真实,团队会反复测试真实洗衣机的折叠过程,用高速相机记录动作轨迹,再转化为 3D 动画的关键帧参数。

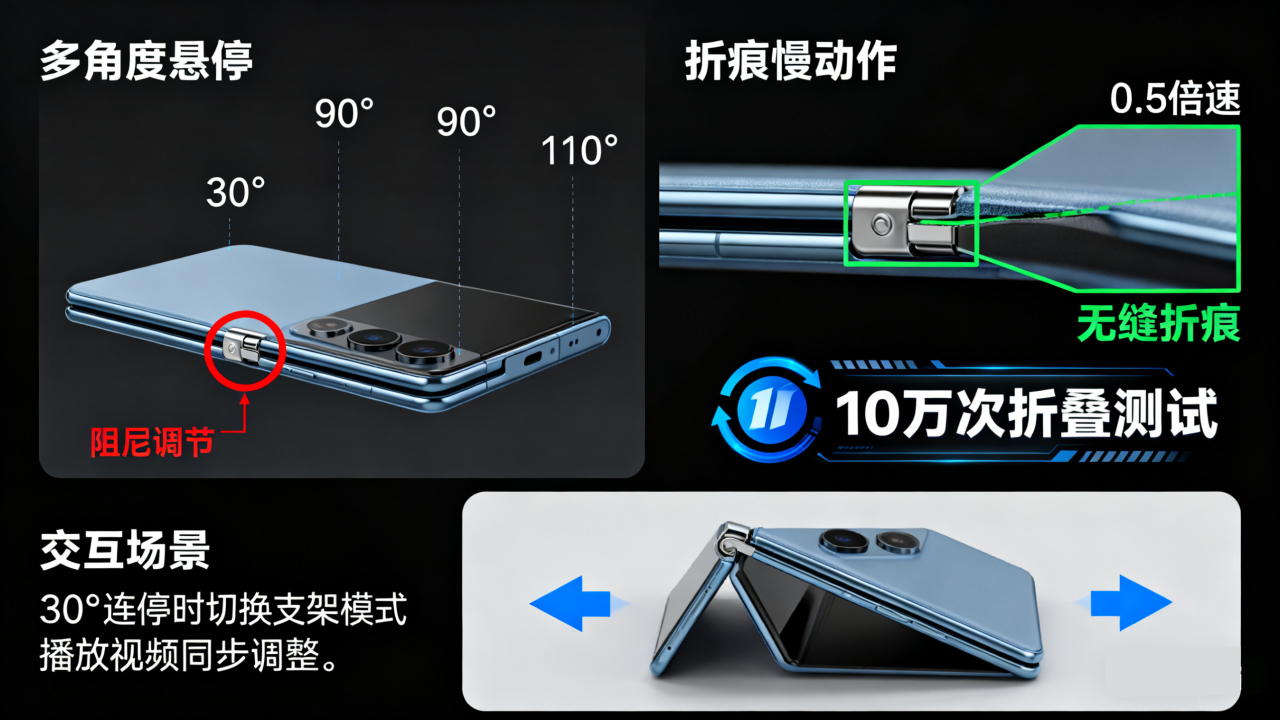

再以数码类产品(折叠手机) 为例,某品牌折叠手机的核心卖点是 “多角度悬停 + 无缝折痕”。核心动作设计需聚焦 “折叠角度” 与 “折痕细节”:首先确定 “悬停角度范围”—— 动画中展示手机在 30°、90°、120° 等常用角度的悬停状态,每个角度的铰链转动阻尼感通过 “动作速度变化” 体现(如从 180° 展开到 90° 时,动作速度稍慢,模拟阻尼效果)。

其次设计 “折痕动态细节”—— 折叠时屏幕折痕处无明显凸起或断裂,展开后屏幕恢复平整,动画中通过 “慢动作镜头(0.5 倍速)” 放大折痕区域,用 “无明显折痕” 文字提示,同时添加 “10 万次折叠测试” 的动态标识,传递 “耐用” 优势;此外,还需设计 “折叠时的交互细节”—— 如折叠到 30° 时,屏幕自动切换为 “支架模式”,播放视频的画面随之调整角度,体现 “使用便捷性”。这些动作设计均基于手机研发部门提供的铰链结构数据与折叠测试视频,确保动画动作与真实产品完全一致。

上图为折叠手机

4.2 镜头语言配合:放大 “细节优势” 的视觉手法

镜头语言是 “突出产品细节” 的重要工具,通过 “特写”“慢动作”“推拉摇移” 等镜头运动,引导消费者关注产品的核心卖点细节,避免因镜头角度不当导致关键信息被忽略。

以美妆类产品(睫毛膏) 为例,某品牌睫毛膏的核心卖点是 “浓密纤长 + 不结块”。镜头语言设计需围绕 “刷睫毛的动态过程” 展开:首先采用 “微距特写镜头”—— 聚焦睫毛膏刷头从管中取出的瞬间,展示 “刷头刷毛的均匀分布(每毫米 5 根刷毛)” 与 “膏体附着量(刷毛根部到尖端膏体逐渐变薄)”,避免出现 “膏体堆积” 的视觉效果。

接着用 “慢动作镜头(0.3 倍速)” 呈现 “刷睫毛的动作”—— 刷头从睫毛根部向尖端刷动,每一根睫毛都均匀附着膏体,且睫毛之间无粘连,动画中通过 “白色虚线标注睫毛长度变化(从 5mm 增长到 12mm)”“绿色圆圈标注‘无结块区域’”,直观展现卖点;最后用 “全景镜头” 展示 “刷后整体效果”—— 睫毛呈现自然的浓密弧度,无苍蝇腿,且眼部妆容整体协调,避免因过度聚焦局部导致整体美感缺失。镜头运动速度需与动作节奏匹配,如特写镜头移动速度较慢(每秒移动 5mm),确保消费者有足够时间观察细节。

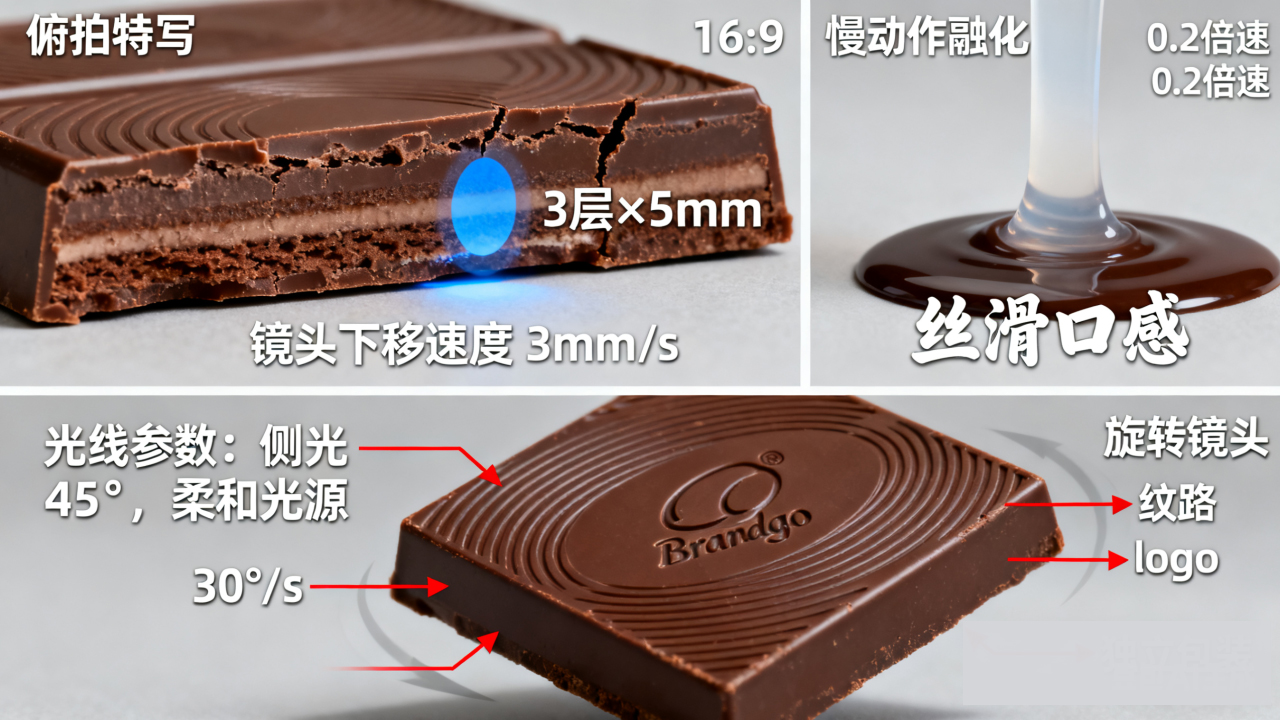

再以食品类产品(巧克力) 为例,某品牌巧克力的核心卖点是 “丝滑口感 + 均匀分层”。镜头语言设计需突出 “切开与融化的细节”:首先采用 “俯拍特写镜头”—— 聚焦刀具切开巧克力的瞬间,展示 “巧克力内部的均匀分层(3 层不同口味,每层厚度 5mm)” 与 “切面的丝滑质感(无颗粒感,切面反光均匀)”,镜头缓慢下移(每秒移动 3mm),让消费者清晰观察分层细节。

接着用 “慢动作镜头(0.2 倍速)” 呈现 “巧克力在口中融化的过程”—— 巧克力接触唾液后,逐渐软化并形成 “丝滑的液体状态”,动画中通过 “半透明效果模拟融化过程”,用 “丝滑口感” 文字提示;最后用 “旋转镜头” 展示 “巧克力的包装与外观”—— 镜头以每秒 30° 的速度旋转,展示巧克力的纹路、logo 印刷与独立包装设计,兼顾细节与整体美感。镜头光线需配合材质特性,如特写镜头采用柔和的侧光(光线角度 45°),突出巧克力的丝滑反光。

上图为巧克力

五、灯光与渲染:为 “产品质感” 赋能的光影魔法

灯光与渲染是 “提升产品广告质感” 的关键环节,通过合理的灯光布置与渲染参数调整,让产品的材质、纹理、细节得到最佳呈现,避免因光影不当导致产品显得 “扁平” 或 “失真”。产品广告的灯光与渲染需 “服务于卖点呈现”,如用灯光突出金属的反光、用渲染强化材质的通透感。

5.1 灯光布置:突出 “产品细节” 的光影设计

灯光布置需根据产品的材质特性与核心卖点,确定 “主光、辅光、轮廓光” 的位置与强度,确保产品的关键细节被照亮,同时避免出现过曝或阴影过重的问题。

以珠宝类产品(钻石项链) 为例,某品牌钻石项链的核心卖点是 “360° 璀璨火彩 + 精湛切工”。灯光布置需突出 “钻石的反光与火彩”:首先设置 “主光”—— 采用柔和的点光源(色温 5500K,强度 800cd),从钻石斜上方 45° 照射,让钻石的每一个切面都能反射光线,呈现 “璀璨的火彩效果”,主光需精准定位,避免光线直射镜头导致过曝。

其次设置 “辅光”—— 采用面光源(色温 5000K,强度 400cd),从钻石侧下方 30° 照射,填补主光形成的阴影,展示钻石的侧面切工细节(如冠部与亭部的比例),辅光强度需低于主光,避免掩盖主光营造的火彩;最后设置 “轮廓光”—— 采用窄光束光源(色温 6000K,强度 600cd),从钻石后方照射,勾勒出钻石与项链链条的轮廓,避免产品与背景融合,同时让钻石的边缘呈现 “明亮的光晕”,增强立体感。灯光布置完成后,需通过反复渲染测试,调整灯光角度与强度,确保钻石的火彩与切工细节达到最佳视觉效果。

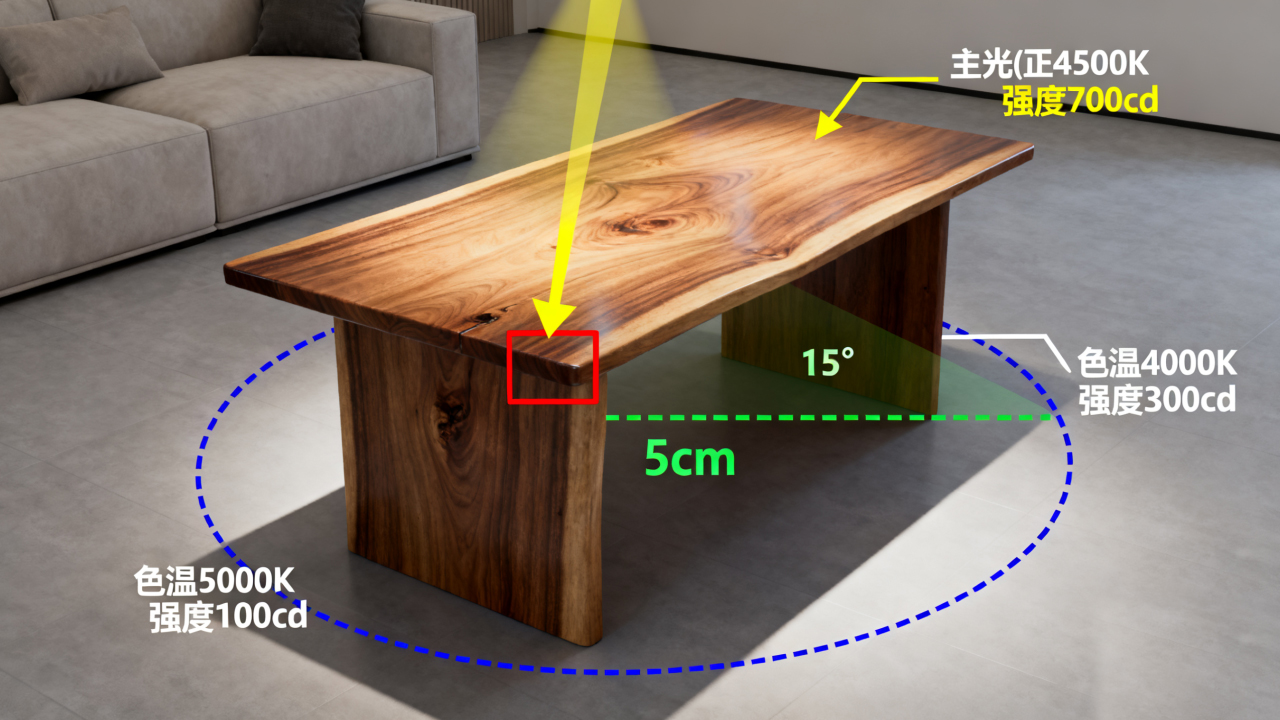

再以家居类产品(实木餐桌) 为例,某品牌实木餐桌的核心卖点是 “天然木纹 + 环保漆面”。灯光布置需突出 “木纹的层次感与漆面的光泽”:首先设置 “主光”—— 采用漫反射光源(色温 4500K,强度 700cd),从餐桌正上方 60° 照射,均匀照亮桌面,展示木纹的自然走向与纹理细节(如年轮、结疤),主光强度需适中,避免漆面反光过强导致木纹模糊。

其次设置 “辅光”—— 采用条形光源(色温 4000K,强度 300cd),从餐桌侧面 15° 照射,在桌面边缘形成 “柔和的阴影过渡”,既增强餐桌的立体感,又通过阴影的明暗对比突出漆面的光滑度(阴影边缘无明显锯齿,过渡范围控制在 5cm 内);最后设置 “环境光”—— 采用低强度球形光源(色温 5000K,强度 100cd),均匀分布在场景周围,避免场景暗部过于昏暗,同时让木纹的细微纹理在暗部仍能清晰可见。灯光布置需避免强光直射木纹凹陷处,防止出现 “反光死角” 掩盖纹理细节。

上图为实木餐桌

5.2 渲染参数调整:让 “细节呈现” 更精准的技术把控

渲染是将 3D 模型、材质、灯光转化为 2D 图像的过程,渲染参数的调整直接影响画面的清晰度、质感与真实度。产品广告 3D 动画需根据播放场景(如电视、手机、户外屏)调整渲染参数,确保在不同设备上都能清晰呈现产品细节。

以电子产品(平板电脑) 为例,某品牌平板电脑广告需在 “4K 电视端” 播放,渲染参数需满足 “高清晰度 + 细腻质感” 要求:首先设置 “分辨率” 为 3840×2160(4K 标准),确保画面像素密度足够,放大后仍无模糊感。

“采样率” 调整为 64 倍(抗锯齿采样),避免屏幕边缘、图标文字出现锯齿状,尤其是平板电脑的边框倒角处,需通过高采样率呈现 “光滑的弧度过渡”;“全局光照” 开启,且 “反弹次数” 设置为 3 次,让场景光线更自然。

如屏幕发光时,光线照射到机身背部形成的 “柔和反光”,需通过全局光照模拟真实光影效果;“材质细分” 参数根据部件调整 —— 屏幕玻璃的细分等级为 8 级,确保通透感与反光细节;机身金属边框的细分等级为 6 级,呈现拉丝纹理的细腻质感。渲染完成后,需对画面进行 “像素级检查”,用放大镜工具查看图标文字、边框纹理等细节,确保无瑕疵。

再以快消类产品(瓶装饮料) 为例,某品牌瓶装饮料广告需在 “手机端” 播放,渲染参数需兼顾 “清晰度 + 加载速度”:“分辨率” 设置为 1080×1920(手机常见分辨率),避免因分辨率过高导致文件过大、加载缓慢;“采样率” 调整为 32 倍,在保证无明显锯齿的前提下,降低渲染时间。

“透明材质渲染精度” 重点调整 —— 瓶身 PET 材质的 “折射率” 设置为 1.58(符合真实 PET 材质数据),“厚度精度” 设置为 0.1mm,确保瓶身的通透感与液体的折射效果(如饮料中的水果颗粒,通过瓶身折射后仍能清晰呈现形态);“运动模糊” 参数关闭,因手机端播放速度快,运动模糊易导致细节丢失,尤其是饮料瓶旋转时的标签文字,需保持清晰可辨。渲染后需测试 “文件大小”,控制在每帧 100KB 以内,确保在手机网络环境下能流畅播放。

六、后期合成:为 “广告效果” 点睛的细节优化

后期合成是产品广告 3D 动画的 “最后一道工序”,通过对渲染画面进行色彩调整、特效添加、字幕排版等处理,优化画面质感,强化卖点信息。后期合成的细节把控需 “围绕产品核心卖点”,避免过度添加特效掩盖产品本身,同时确保广告整体风格统一、信息传递清晰。

6.1 色彩调整:让 “产品质感” 更突出的视觉优化

色彩调整需根据产品特性与品牌调性,优化画面的色调、对比度、饱和度,让产品在画面中更醒目,同时传递品牌的情感价值(如科技产品用冷色调体现专业,母婴产品用暖色调传递温馨)。

以科技类产品(智能手表) 为例,某品牌智能手表的品牌调性为 “专业、简约”,色彩调整需突出 “科技感与精准度”:首先调整 “色调” 为冷色系(蓝色为主色调,RGB 值 20,100,200),匹配科技产品的专业形象。

“对比度” 提高 15%,让手表的金属边框与屏幕的黑色背景形成鲜明对比,突出边框的拉丝纹理与屏幕的显示清晰度;“饱和度” 降低 5%,避免色彩过于鲜艳显得廉价,同时让屏幕上的图标颜色(如心率数据的绿色、步数数据的橙色)更精准,符合医疗级数据显示的专业感。

“局部色彩优化”—— 手表屏幕的亮度调整为 80%,确保在不同光线环境下,屏幕数据仍能清晰可见,且屏幕反光强度控制在 20% 以内,避免反光掩盖数据。色彩调整后,需与品牌 VI 色卡对比,确保色调一致性。

再以母婴类产品(婴儿奶瓶) 为例,某品牌婴儿奶瓶的品牌调性为 “安全、温馨”,色彩调整需传递 “柔和与安心”:“色调” 调整为暖色系(淡粉色为主色调,RGB 值 255,200,220),符合母婴产品的温馨形象;“对比度” 降低 10%,让奶瓶的硅胶材质(如奶嘴)呈现柔和的质感,避免边缘过于锐利显得生硬;“饱和度” 提高 10%,让奶瓶的卡通图案(如小熊、花朵)颜色更鲜活,吸引婴儿注意力。

同时确保图案颜色无荧光剂(通过色彩检测工具验证,荧光值 < 5);“局部色彩优化”—— 奶瓶内部的母乳模拟液体,色调调整为淡黄色(RGB 值 255,240,180),透明度 50%,呈现真实母乳的质感,且液体无沉淀或杂质,传递 “安全无添加” 的卖点。

6.2 字幕与特效:强化 “卖点信息” 的细节设计

字幕与特效需 “简洁、精准”,避免过多文字或复杂特效分散注意力,重点传递产品的核心卖点(如功能参数、使用场景、品牌承诺),同时通过 subtle 特效(如光斑、粒子)增强画面质感,但不喧宾夺主。

以家电类产品(空气净化器) 为例,某品牌空气净化器的核心卖点是 “10 分钟净化全屋 + 静音运行(30 分贝)”。字幕与特效设计需突出这两个卖点:首先设计 “卖点字幕”——“10 分钟净化全屋” 采用加粗字体(字体:思源黑体 Bold,字号 24pt),颜色为绿色(RGB 值 0,200,100),位于画面右侧,背景添加半透明白色蒙版,确保文字清晰可读。

“30 分贝静音” 采用轻量字体(字体:思源黑体 Light,字号 18pt),颜色为蓝色(RGB 值 50,150,250),位于字幕下方,搭配 “静音图标”(声波线条逐渐变细);其次添加 “净化特效”—— 用 “淡蓝色粒子流” 模拟空气流动,粒子从净化器进风口进入,经过滤网后变为 “白色纯净粒子” 从出风口排出,粒子运动速度与真实空气净化效率匹配(10 分钟完成全屋循环,粒子流速度随时间逐渐减缓),特效透明度控制在 30% 以内,避免遮挡产品细节。

上图为空气净化器

再以运动类产品(跑鞋) 为例,某品牌跑鞋的核心卖点是 “缓震科技 + 防滑鞋底”。字幕与特效设计需强化 “功能性”:“缓震科技” 字幕采用动态字体(字体:Impact,字号 22pt),颜色为橙色(RGB 值 255,150,0),当跑鞋落地时,字幕随鞋底缓震形变 “轻微拉伸”,模拟缓震效果。

“防滑鞋底” 字幕位于鞋底特写镜头旁,搭配 “防滑纹理动画”(用白色线条勾勒鞋底纹路,纹路间隙添加 “水滴滑落无残留” 的特效);添加 “运动轨迹特效”—— 用 “红色虚线” 模拟跑鞋的运动路径(如跑步时的落地、抬起轨迹),虚线旁标注 “缓震幅度 15mm”“防滑系数 0.8”,特效线条粗细控制在 2px,确保清晰且不杂乱。

七、结语:细节把控是产品广告 3D 动画的 “质感灵魂”

从前期设定的 “卖点拆解” 到后期合成的 “色彩优化”,产品广告 3D 动画的每一个环节,都藏着决定最终质感的细节。

这些细节或许微小 —— 可能是口红膏体上 0.01mm 的珠光颗粒,可能是扫地机器人 2mm 的边角清洁间隙,可能是钻石项链 45° 的灯光角度,但正是这些 “毫米级”“像素级” 的把控,让产品从 “虚拟模型” 变为 “可感知的价值载体”,让消费者从 “观看广告” 变为 “信任产品、产生购买欲”。

上图为3D动画制作链路

在快节奏的广告传播环境中,消费者对 “质感” 的感知越来越敏锐,只有将 “匠心” 融入每一个帧画面的细节,才能让产品广告在众多信息中脱颖而出。

未来,随着 3D 技术的不断发展(如实时渲染、AI 辅助建模),产品广告 3D 动画的细节把控将更高效、更精准,但 “以细节传递价值” 的核心逻辑不会改变 —— 因为真正打动消费者的,永远是那些藏在帧里的、对产品价值的极致尊重。

- 动画制作

- 3D动画制作

- 动画公司